- TOP

- 教育

教育Education

概要・特徴Overview & Features

修了認定・学位授与の⽅針 [ディプロマ・ポリシー]

環境学研究科では、下記のような資質・能⼒等を備えた人材を育成することを目標にしております(カッコ内は博士後期課程が対象)。

- 環境学の基礎に裏打ちされた思考⼒で環境問題に果敢に取り組む

- ⾃らの専⾨領域に閉じない柔軟な英知を備える

- ⽂理にまたがる幅広い学問分野を⾃由に咀嚼する能⼒を備える(かつ、次世代の新しい学術分野を創造する)

- ⼈類社会の中での⾃らの役割を⾒出すことができ、(かつ、研究者や社会で活躍するリーダーとして)国際的に活躍することができる

さらに社会環境学専攻では、(より高度な専門的見地より)価値規範の妥当性と科学的客観性を備えた政策評価・提⾔に資する能⼒、国内外の社会環境政策に関わる様々な分野の要求に応えることのできる能⼒を備えた⼈材育成を目指しています。

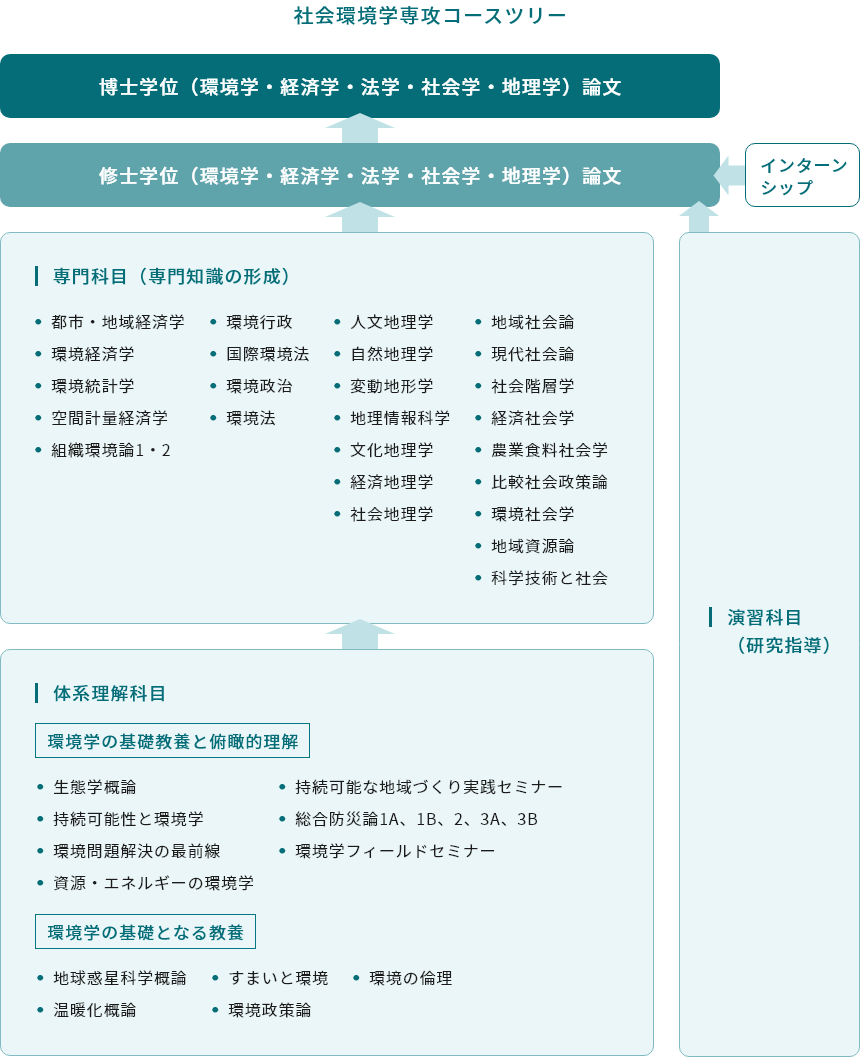

社会環境学専攻において取得可能な学位及び学位取得要件

- 取得可能学位

- 環境学(修士・博士)、経済学(修士・博士)、法学(修士・博士)、社会学(修士・博士)、地理学(修士・博士)

- 学位取得要件

- 博⼠前期課程(修⼠):30単位以上、研究指導、修⼠学位論⽂

博⼠後期課程(博⼠):8単位以上、研究指導、博⼠学位論⽂・学位試験

教育課程編成・実施の方針 [カリキュラム・ポリシー]

社会環境学専攻コースツリー図をご覧ください。

環境学研究科では、体系理解科目という分野横断型授業を整備し、総合的な視野を持った上で、専⾨特化型授業を配置し、専門的な知識を深めていきます。

現実の環境・社会が抱える多様な課題に対処する能力を養うため、通常の講義の他、演習型・対話型授業、プロジェクト対応授業、現場参加型授業、インターンシップなど、様々な形態の授業を取り揃えています。同時に、指導教員による研究指導を通じて、修士・博士論文の完成を目指すことになります。

⼊学者受⼊・選抜の⽅針 [アドミッション・ポリシー]

専門分野の深化、横断的な思考力の獲得、環境問題の解決と新たな学問分野の開拓に強い意欲を持ち、確かな基礎学力を持つ方を、広く受け入れています。社会人も歓迎します。

知の共創プログラムCo-creation of Knowledge Program

行政や企業、NPOなどで既に活躍されている社会人の皆さんと環境学研究科が、博士後期課程の教育・研究の枠組みを活用して直接連携することにより、さまざまな環境問題の解決に資する教育研究を行うプログラムです。SDGsの達成などに向けて、社会と大学が互いに対等な立場で「超学際的」に協働する、これからの開かれた大学のあり方を目指す取り組みの一環であり、多分野に跨る複数教員(複数専攻または複数講座に属する教員)による集団指導体制によって問題解決をサポートします。

「短期修了」、「長期履修」の制度やリモートによる研究指導などを積極的に活用しており、仕事の状況に応じた柔軟な履修が可能です。さらに、社会と大学が対等に協働するという趣旨から希望者には研究費を支給しています。

詳しくは、知の共創プログラムのウェブサイトをご参照ください。

授業紹介Classes

環境政策論

政策とは、個人の能力を越えた公共的問題の解決を、社会的な合意に基づいて行う営みです。この意味で、環境学が環境問題の解決に寄与するためには、環境政策との関わりを避けて通ることはできません。本科目は、環境学の知を環境問題の解決に生かす上で必要となる、政策についての基礎的な理解や思考法を修得することを目的とした、研究科共通の体系理解科目です。公共政策の基本的な概念や環境問題の捉え方、日本における環境問題の歴史と環境政策の展開、政策過程における市民の役割と市民参加の方法などを、講義とディスカッションを通じて段階的に学びます。最終的には、各自が何か具体的な環境問題を取り上げ、その解決のために環境学の知識を創造的に生かすためのアプローチを自ら考えられるようになることを目標としています。

- 受講生の声

- 環境問題の性質や政策フレーミングを学び、日本の環境問題の歴史を通じて、公害が繰り返されている現状に気づくことができました。小人数授業ならではのペアワークや、毎講義後の課題に対するフィードバックによって、自分の理解をブラッシュアップできます。

- 日本の環境問題の歴史と政策形成過程への理解を深め、環境と社会の関係性について多くの示唆を得ることができました。授業計画も明確で、課題へのフィードバックも的確なため、十分に時間をかけた資料調査が可能であり、疑問点も速やかに解決できます。

環境経済学

大気や水質の汚染から地球温暖化に至るまで、環境問題は現象面から見ると自然科学的な問題ですが、その原因については我々の経済活動に大きな影響を受けています。環境と経済とはどのような関係にあるのか、環境保全と経済活動とのバランスをうまくとるためにはどのような対策が必要なのか、主に講義と演習形式で議論していきます。具体的には、①外部不経済とその内部化、②政策選択、③国際環境問題、④経済成長と環境、⑤環境政策と政治経済的分析、などです。環境経済学は、こうした課題を検討するために必要な基礎知識を網羅すると同時に、現実の環境問題への応用力・分析力を養うことを目的としています。

- 受講生の声

- 環境問題を経済学的視点から考える重要性と、経済発展と環境保全とを融合させる努力を続けることが、あらゆる社会にとって不可欠であることを、理解する機会を得ることができました。

- 経済学以外の専攻を持つ学生にとっても非常に有益でした。環境学と経済学を組合せて考えるための基礎知識を学べ、環境問題について経済的側面から検討する視点を得ることができました。

環境政治

環境問題は、技術的に解決できる類の問題ではありません。多様な価値観や複雑な利害関係を理解し、主体間の政治力の差に配慮しながら、意思決定を適切に行う必要がある、政治的な問題です。本講義は、環境問題のこうした政治的側面を考えるための基礎的素養を身につけることを目的として、環境思想と政治思想が重なりあう「環境政治思想」、各国・地域の実際の政治過程について考える「比較環境政治」、国際レベルの政治過程を検討する「国際環境政治」の3部構成で成り立っています。講義といっても、教員がずっと話すスタイルではなく、毎回、グループワーク・議論の時間を設けて、インタラクティブに行っています。日本語の講義と英語の講義がありますが、特に英語の方にはバックグラウンドが多様な学生が参加しており、例えば途上国の政府関係者やNGOスタッフなどの、実際の政策立案の経験がある学生も受講するなど、密度の濃い学びの場となっています。

- 受講生の声

- 環境問題が個別の自然現象ではなく、社会的、政治的要因と複雑に絡み合っていることを認識することができました。国際的な環境問題に取り組む際の困難を理解するのに役立ちました。

- 現代の環境問題とその対応戦略を形作る根底にあるイデオロギーについて、より深い理解を得ることができました。地球規模の南北格差、環境の不正義や資源の不均衡が環境問題に与える深刻な影響を理解することができました。

総合防災論ⅠB

「災害は社会を映し出すレンズのようなものだ」という言葉があります。平時には見落とされがちな社会の脆弱性や自然との関わり、人間の深層行動が災害といった危機の局面で鋭く顕在化する場合があるという意味です。自然災害の背後にある社会の構造に光を当てて、なぜ自然現象が災害へと転化するのかを考察します。こうしたコンセプトのもと、社会学、地理学、心理学の専門的立場から具体的な災害事例や防災の課題について講義します。社会科学的な防災の捉え方とはどのようなものかを理解し、理系的な防災との異同や接点を探ることで、新しい防災のビジョンを構想するという野心的な目標をもった授業です。

- 受講生の声

- 工学的に災害を捉えることが専攻上多いが、地理学や人文学の観点は少ないため、災害発生後の段階に応じた人間の反応や地形的・国のちがいによる復興過程の違いを学ぶことができる機会となりました。(都市環境学専攻の受講者から)

- 防災を建築という狭い範囲だけで考えるのではなく、都市や社会といった広い範囲の構造と関連させて学ぶことができ、新たな知見を得られました。

環境社会学

自然環境と人とのかかわりと聞いて、どんなことを思い浮かべるでしょうか。第一次産業、景観、公害、観光、科学技術、気候変動など、自然環境と人の接点は多様で、そこで構築される関係性は動的で複雑です。そんな環境と人のかかわりを読み解きながら、持続可能なありかたを考える「環境社会学」について学ぶ授業です。環境社会学では環境と人が交差する「現場」から理論を立ち上げてきた研究史があるため、フィールド調査を重視しています。この授業では環境社会学の理論や調査法を理解し、それを応用して皆さん自身の問題関心にもとづき調査研究を遂行するための能力を養うことを目的とし、文献講読や調査発表をおこなっています。

- 受講生の声

- 科学的な環境問題そのものではなく、それに関わる住民の視点から環境問題を見る重要性を理解できました。

- 社会学的観点はまちづくりにおいて欠かせない要素であると感じました。自分の専門外の観点を学ぶことができてよかったです。

- 都市環境学の学生にとって、興味はあったものの学習する機会のなかった社会学に触れることができ、とても興味深かったです。

人文地理学

英書を輪読しながら、人文地理学の基本的な視点や、その背景にある思想などを学びます。教材は受講者の専門分野を考慮して選ばれます。これまでの実例として、Geographic Thought: A Critical Introduction(Tim Cresswell著)のマルクス主義の章、およびフェミニスト地理学の章、Social Geography: A Reader(Chris Hamnett編)に収録された都市社会地理学の論文などが挙げられます。いずれの教材でも、階級、ジェンダー、居住空間、権力、不平等といった人文社会科学に共通する基本概念、アンリ・ルフェーヴル、デヴィッド・ハーヴェイ、ピエール・ブルデューなどの様々な重要学者が頻出するため、関連する書籍や論文を示しながら解説を加えます。学部時代に英書講読を受講した経験がない学生も含まれますが、この授業を通じて、大学院での研究に必要な英語の読解力を強化することも可能です。

- 受講生の声

- 英書を「精読」します。つまり、内容が大まかに解れば良いというものではありません。用いられる言葉の機微を解釈し著者の立場性をも理解しようと努めることで、英語文献を精緻に批評する素地を養えます。

- 文章量は多くはありませんが、その分精緻な翻訳に取り組むことができ、アカデミックな文章を読み解く「筋力」が身につきます。また、テキストの背景にある重要な思想や概念も補足資料を用いて紹介されるので、その点でもバランスが良い授業だと思います。

社会環境学専攻の学生は、いずれかの講座に所属し、専門分野の学修・研究を行います。

本サイト内の各講座のページも御覧ください。